TUDO FLUI & FILME: Cinema e Kínesis – Ou: a festa do movimento grafado

A realidade como fluxo, o devir como fato ontológico: eis o que Heráclito afirma com seu tudo flui (em francês, tout s’écoule traduziria a divisa heraclitiana; em inglês, poderíamos dizer: everything flows). Esta expressão deriva do grego panta rhei e a mais célebre ilustração dela é o muito repetido dito “é impossível entrar duas vezes no mesmo rio“. O que ainda foi pouco dito é que a fluência de tudo tornou-se muito mais visível e audível para nós desde que entrou na condição humana um invento técnico, o cinematógrafo, esta máquina de grafar a kínesis, este dispositivo para escrever a luz e as cores em suas dinâmicas.

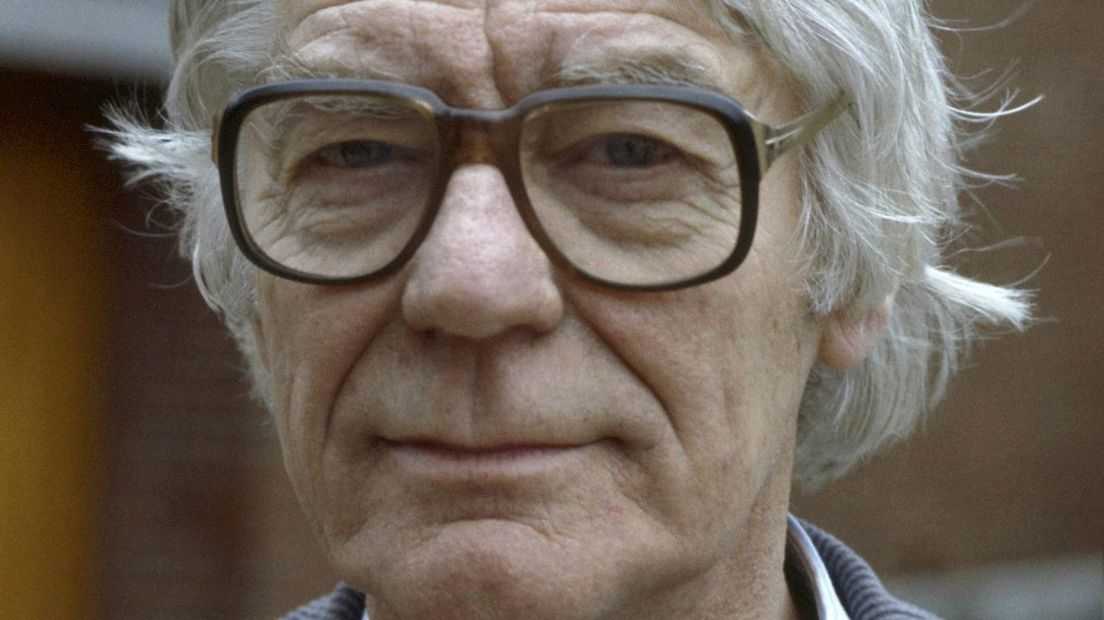

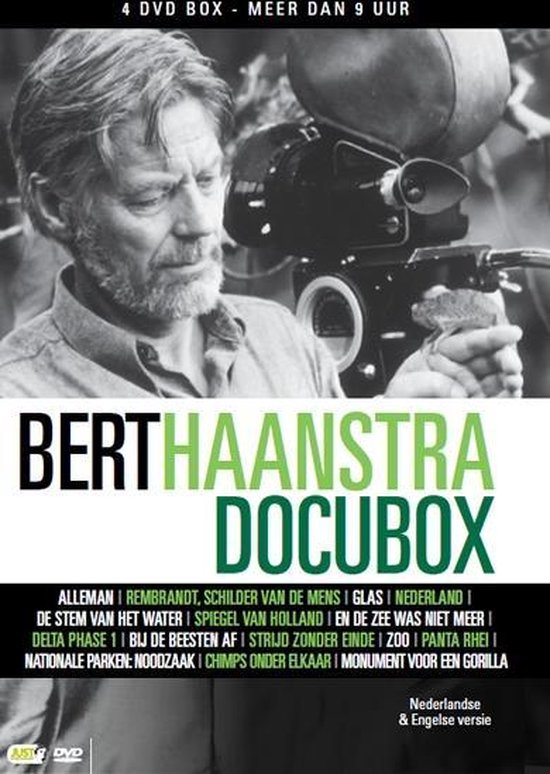

Panta Rhei também dá nome a um belíssimo curta-metragem de 1952 em que o cineasta holandês <Bert Haanstra (1916-1997)> demonstra as afinidades eletivas intensas entre o cinema e este real-que-devêm. Uma fotografia de um fluxo não transmite nunca sua verdade: por ser estática, ela não pode senão fracassar em expressar o que é móvel e dinâmico. Já um filme, incluindo os recursos (mal nomeados) da câmera lenta ou câmera acelerada (que de fato são recursos de montagem, e não de captação da câmera) pode não apenas apresentar-nos a movência do real, mas tornar as dinâmicas naturais ou normais diferentes devido aos efeitos de manipulação fílmica que podem acelerar ou atrasar a sucessão dos fotogramas.

Esta pérola do cinema dos Países Baixos (Nederlands) convida a pensar que não há um fluxo no singular, mas fluxos no plural, e a distinção entre eles se dá em virtude da ritmicidade. Pensem que o ritmo em que o mel se desprende da colher, ou o ritmo em que a água despenca de uma cachoeira, não são os mesmos, ainda que tanto o mel quanto a água sejam líquidos em processo de escorrer. Fiona Apple foi brilhante, como de praxe, ao plasmar em uma canção de Tidal a noção de uma situação anímica “Slow Like Honey” (vagarosa como o mel), remetendo ao fluxo lento das gosmas melífluas. Em contraste, as enxurradas velozes que invadem as catacumbas dos trabalhadores no Metropolis de Fritz Lang equivale a um flood cuja velocidade alucinante o filme mimetiza em seu frenesi de montagem.

Assim como, Haanstra salientará, as nuvens arrastadas pelos ventos no céu (e que movimentam-se perante nosso olhar também pois estamos com os pés grudados num astro móvel), “fluem” no éter de maneira diferente daquela que uma gota de orvalho derrubando-se por uma folha. Quero debater aqui a ideia de que o cinema traz em seu âmago o desejo de grafar a kínesis, mas que os dinamismos são diferenciados tanto em seu ritmo quanto em sua matéria.

Ou seja: abrem-se interessantes caminhos para a filosofia do filme quando passamos a enxergar o cinema como arte de grafar o movimento e passamos a notar as discrepâncias rítmicas sob inspiração da ritmanálise de Henri Lefebvre.

Neste seu poema visual Panta Rhei, o cineasta holandês prefere excluir os humanos – nenhuma pessoa ali aparece. A vida está representada pelas plantas e pelos pássaros. Quando centenas de pássaros se juntam para voejar em bando nos céus, isto também é fluxo; e quando um girassol heliotrópico, filmado por um tempo X, depois projetado diante da tela de cinema de maneira acelerada (30 ou 40x, digamos), aparece-nos movimentando seu caule e movendo sua flor na direção do Sol, notamos o potencial do cinematógrafo para dar a ver o que não poderíamos ver a olhos nus.

Tendemos a conectar os fluxos com as águas, com os líquidos, mas isto é limitante: corpos sólidos e gasosos também se movem pelo espaço. O cinema se interessa pela dinamicidade do real, inclusive e com alto grau de interesse os fluxos urbanos de veículos: na metrópole, se “tudo flui”, aí se inclui os trens e trams em seus trilhos, os carros nas rodovias, as bikes em ciclovias, os barcos e navios que flutuam em ritmicidade muito mais acelerada do que aquela das espumas flutuantes ao vento etc.

Pelo motivo óbvio que o cinema sucede à fotografia, e é uma espécie de evolução técnica desta, a sétima arte emancipou-se do estático, decretou independência em relação àquele fotograma que condenava a cena representada a um rigor mortis que o real não possui em seu irrequieto fluir.

Na história do planeta o cinema representa a ocasião sem precedentes em que a espécie dominante começa a deter o poder de grafar o movimento da realidade, replicar em imagens e sons um pouco do dinamismo inerente ao mundo em que vivemos. O crucial aqui é esta nuance: este dinamismo é complexo pois há diferenças de ritmo e também pois a matéria que se dinamiza está longe de ser homogênea e simples.

Um dos gestos inaugurais dos Lumière nos primórdios do cinema foi filmar a chegada do trem à estação e a saída dos operários da fábrica. Ainda não foi suficientemente destacado o quanto isto confessa que desde os primórdios o cinema esteve apaixonado pela kínesis e pelo artifício. O filme de Haanstra, feito mais de 50 anos depois, é muito mais “naturalista” – concentra-se na wilderness – do que os supracitados curtas dos Lumière. Portanto, é falso dizer que o cinema nasce “naturalista” e se artificaliza aos poucos. Há também um Mèlies na inauguração da nova arte para provar-nos que o cinema sempre reconheceu-se como artifício e dispôs-se a participar do mundo como dispositivo artificializante.

Eis mais um motivo para pensarmos o cinema como part and parcel do Antropoceno, como Jennifer Fay vem defendendo. O Antropoceno é um frenesi de artificialização, ou seja, de transformação humana da natureza levada aos píncaros e à insanidade. O cinema, para além de ser uma festa do movimento grafado que a humanidade passa a celebrar a partir de fins do século 19, é também ele uma arte e uma tecnologia em fluxo e que participa, à sua maneira, desta época geológica em que emergem poderes sem precedentes na espécie que tornou-se dominante e oni-perturbadora.

MAIS HAANSTRA:

Publicado em: 09/08/24

De autoria: Eduardo Carli de Moraes